クマとドングリ

ニホンツキノワグマ

秋になりますと、ツキノワグマの活動がエサを求めて活発になります。

智頭町や若桜町を含む鳥取県東部にはツキノワグマが多く、推定では700頭ぐらい生息しているのではないかと考えられています。

この地域のクマ密度を比較すると、知床半島のヒグマ(エゾヒグマ)密度に匹敵するほどです。智頭町では有線放送で「今、○○地区をクマが歩いているのでご注意ください」が時々流れます。芦津渓谷のセラピーロードにあるあずまや(四阿、東屋)の柱や梁には、真新しいクマのマーキング痕がたくさん付いています。

次の写真は鳥取で錯誤(さくご)捕獲されたオスのクマです。

錯誤捕獲とは、シカやイノシシを捕獲するくくりわなや檻のわなに誤ってクマがかかったものです。害獣駆除の申請をして仕掛けたわなに捕獲対象ではない動物がかかった場合は逃がさなければなりません。

この写真のクマは死んでいるわけではなく、生体の詳細なデータを取るために吹き矢で麻酔薬を注射されて眠っています。

ツキノワグマの正式名称はニホンツキノワグマで、学名はUrsus thibetanus japonicusです。この名は「アジアクロクマの日本亜種」ということで、学名にはチベットを意味するthibetanusが付いています。つまりこのクマは、東アジアに広く分布する種類なのです。

今から数万年前のウルム氷期に、海水面が大きく低下したことによって日本が大陸と陸続きになりました。この間、アジアクロクマは今の日本列島に分布域を広げました。ニホンジカやイノシシもこのような経緯で日本列島に住むようになったのです。

その後の温暖化で海水面が上昇したことにより、クマたちは分断された日本列島に取り残されました。同じようにして台湾にもタイワンツキノワグマ(U. t. formosanus)が生息しています。

なお、ニホンジカは北海道にも分布しますが、ツキノワグマは北海道には生息せず、本州、四国、九州(絶滅か)に限られています。このことから、ニホンジカはツキノワグマよりも古い時代の、北海道と本州とがつながっていたときに分布域を広げたのでしょう。

北海道のエゾヒグマ(Ursus arctos yesoensis)の仲間はヨーロッパ、北方アジア、北アメリカに広く分布しており、英語でもbrown bear(褐色のクマ=緋熊・ヒグマ)です。最も大きなコディアックヒグマ(U. a. middendorffi、アラスカのコディアック島など)は最大800kgにもなり、陸上で最大の食肉動物です。

ツキノワグマの食性

ツキノワグマはエゾヒグマ(最大500kg)に比べて小さいのですが、それでもオスは100kgを超えます。一方、メスは40~50kg程度です。

食肉動物とはいえ、ホッキョクグマ(Ursus maritimus)のように肉を多食するのではなく、主に植物をエサ資源としています。また、時には昆虫、魚、貝なども食べ、シカなどの獣肉もエサとするなど、完全な雑食です。

エサの少ない7月ごろ、クマはスギなどの木の皮をはいで木部の表面をなめたり削ったりします。これは「クマ剥ぎ」と呼ばれています。

撮影:山中典和氏

京都府北部などではこのクマ剥ぎによるスギの被害が多く、シカによる剥皮被害と並んで大きな問題となっています。シカは樹皮を食べるのですが、クマは樹皮の下のむき出しになった柔らかい木部の表面を歯でこそぎ取るために歯形が付くので、違いがよく分かります。

このクマ剥ぎには地域性があり、鳥取県東部ではクマ密度が高い割にはほとんど見かけません。クマにも場所によって生活文化の違いがあるようです。

クマの繁殖とドングリ

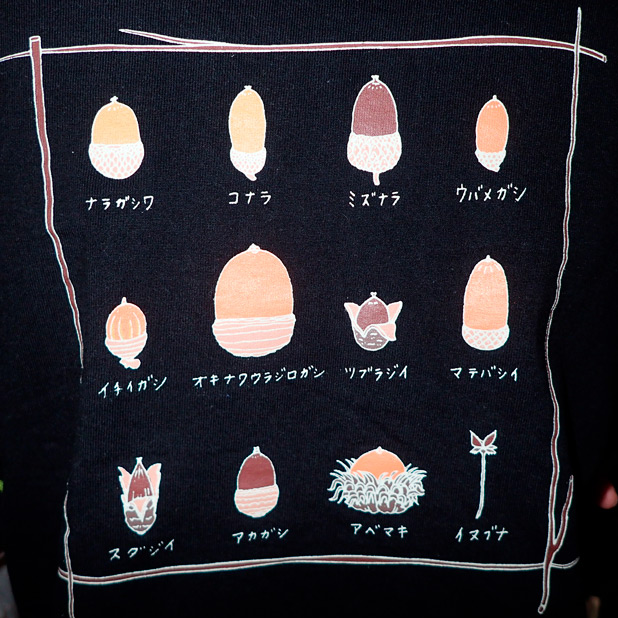

ツキノワグマは秋になるとナラ類のドングリやブナの実を好んで食べます。

ドングリを飽食すれば豊富な脂肪が身体に着き、その後、木の穴などで冬眠します。そして冬眠の間にメスのクマは1~2頭の子グマを産みます。

でも、ナラ類の結実にはほぼ一年ごとに豊作と凶作の周期があります。またブナは5年またはそれ以上の間隔でしか豊作になりません。ドングリに依存する冬眠前のクマは、凶作の年には窮乏生活を送ることになります。

クマは初夏に交尾し、受精卵は子宮に着床する条件、つまり体の脂肪が秋の間に十分に蓄積されるまで、成長を止めて輸卵管内に長らく保持されます。これは着床遅延と呼ばれています。

ドングリの不作の年は、クマは身体に十分な栄養を蓄えることができないため、受精卵が子宮に着床することなく流産してしまいます。ドングリの代わりに果物をたくさん食べたとしても、脂肪の蓄積はうまくいかないようです。

2014年の不作の秋には、飢えた多くのクマがエサを求めて集落に下りてきて、果樹園のカキやナシ、ゴミ捨て場の残飯などを食べようと歩き回りました。この年は町でクマの目撃が増え、大騒ぎになりました。

奥山から市街地近くへ出てくるクマは、河川を利用して移動するようです。鳥取市の裏山の久松山では、たびたびクマが目撃されていますし、2018年夏には鳥取砂丘で足跡が確認され、大きなニュースとなりました。

2017年の秋は鳥取県東部の山林はドングリやブナが豊作で、子グマが多数生まれたものと思います。しかし2018年の秋は不作の可能性が高く、クマの出没頻度が上がるかもしれません。

ネズミとドングリ

森林のネズミ類の増減もまた、ドングリの豊凶に左右されます。ミズナラやコナラなどのドングリには「渋」、つまり有毒のタンニン(ポリフェノールの一種)が含まれていて、動物に食べられないように自分自身を防御しています。しかし森林にすむアカネズミなどのネズミたちは、このタンニンの多いドングリを食べて命をつなぎます。

人間が渋柿やミズナラなどのドングリをかじると、強い渋味を感じます。これは収れん作用と呼ばれ、タンニンが舌や口腔粘膜のタンパク質と結合して変性させることによります。

ドングリが渋いのは、含まれるタンニンが唾液に溶ける性質を持つ(可溶性)ためです。干し柿やあおし柿が渋くないのは、分子の小さな可溶性のタンニンが、くっつき合って大きな分子となり、水に溶けない不溶性に変化したからです。甘柿の黒いゴマは、不溶性のタンニンです。

アカネズミは、このような毒物であるタンニンを含むドングリを少しずつ食べて体を慣らし、エサとしています。つまり食べながら、じわじわとタンニンに対する耐性を上げるのです。

この耐性には、唾液中のタンニン結合性の唾液タンパク質と、腸内のタンナーゼ(タンニン分解酵素)を生産する細菌の働きが関与していることがわかっています(島田卓哉:森林総研 平成18年度 研究成果選集)。まずネズミがドングリを食べますと、唾液中のあるタンパク質とタンニンが結合して複合体となり、タンニンの作用が働かなくなります。そしてこの複合体は腸内の細菌が作るタンナーゼの作用で分解されて再利用されていきます。

ネズミとナラ類の共生

ネズミとナラ類は絶妙な共生関係にあります。ネズミは冬に備えてドングリを貯蔵します(貯食行動)。ナラ類はこのネズミの働きによって、遠く離れた場所に種を運んでもらうことができます。

やがてネズミがキツネに食べられたり、貯蔵ドングリを利用しなかったりすると、ドングリはめでたく発芽することができます。これはナラ類が小動物によって種子が散布されるタイプの植物であることを示しています。

またドングリはネズミに全部食べられないように10%ほどのタンニンを含有しています。もし、もっと高い濃度のタンニンを含んでいたとしたら、ネズミは食べることができないので貯蔵もせず、運びもしません。このギリギリのバランスで、持ちつ持たれつの関係ができ上がったのです。

クマはナラ林に寄生?

一方、クマはどうでしょう。シベリアのアジアクロクマの映像記録をテレビで見ましたが、大きなミズナラのドングリをナッツのようにカリカリと音を立てて噛み砕いて食べていました。

イノシシもドングリをどんどん食べて太ります。ドングリが豊作の年は、イノシシにみっしりと脂身がつくので猟師が楽しみにします。「イベリコ猪」ですね。

おそらく、これらの大型動物はアカネズミのようにタンニンを無毒化するしくみを備えているのでしょう。

しかしドングリにとっては、たまったものではありません。クマやイノシシはネズミと違って貯蔵や運搬もしてくれず、ただ、粉々に噛み砕かれて飲み込まれてしまうだけです。このようにクマはドングリを一方的に利用しているようですが、クマの命運を握っているのはドングリの豊凶ですから、クマはナラ林に寄生する「ダニ」のようなものかもしれません。

クマは木に登ってドングリを食べる際に枝を折ったり熊棚をつくることにより、剪定になったり、動物の死骸を食べて森林の掃除をする、鮭などが遡上する川では海のミネラルを山に運ぶなどの役割があります。未消化物の多い糞は種子の運搬にもなります。自然界は全体のバランスであり、ドングリを噛み砕くからといってダニではありません。イベリコは豚の種類であり、ドングリを食べさせないイベリコもいます。事実誤認があるのではないですか?

野生動物に対する知識の無さが野生動物を追い詰めていると悲しく思ってます。私が住む地域は毎年猿に畑を荒らされて困ってますが畑の空いた場所に猿用にジャガイモを植えたり捨てるような芋を一箇所に置いて置くとそれを食べて行きます。今年はカメムシの大発生で悩まされてますがカメムシは猿の好物で山にも大発生してるようで今年はほとんど猿が来ません。山が豊かで食べる物があれば里山には降りて来ないのです。猿はカメムシを食べてくれる益獣です。

全国的にクマの出没が問題になっていますね。私が以前、クマの移動についての調査をしていましたが、ドングリの豊作年にはまったく人里に来ることはありませんでした。ただし、クマ、サル、シカ、イノシシなどの野生動物の絶対数が増加しているのも事実です。動物と共生することは重要ですが、増えすぎると獣害が問題となってきます。野生動物を共生が可能な密度に調節することは不可欠かと考えます。