オンライン講座【森林と樹木のサイエンスシリーズ】(全6回・有料)第6期

オンライン講座「森林と樹木のサイエンスシリーズ」第6期、プレ講座・本講座(全6回)の募集を開始します。

森林・樹木に関する専門家の方々と共に、身近な話題から専門的な情報まで、幅広くお伝えします。この機会にご一緒に学んでみませんか。受講後には、普段の暮らしの中で、自然を眺める時に、また新しい視点をお持ちいただけるようになるのでは、と思っています。

第1〜6回までの全講座(有料)を受講された方で、ご希望の方には修了証を進呈します。

講座の参加には、事前にお申込みが必要です。プレ講座(7/31・無料)では、シリーズ全体のガイダンスと塾長による講義を行いますので、受講検討のご参考にどうぞ。

みなさまのご参加をお待ちしています。

プレ講座

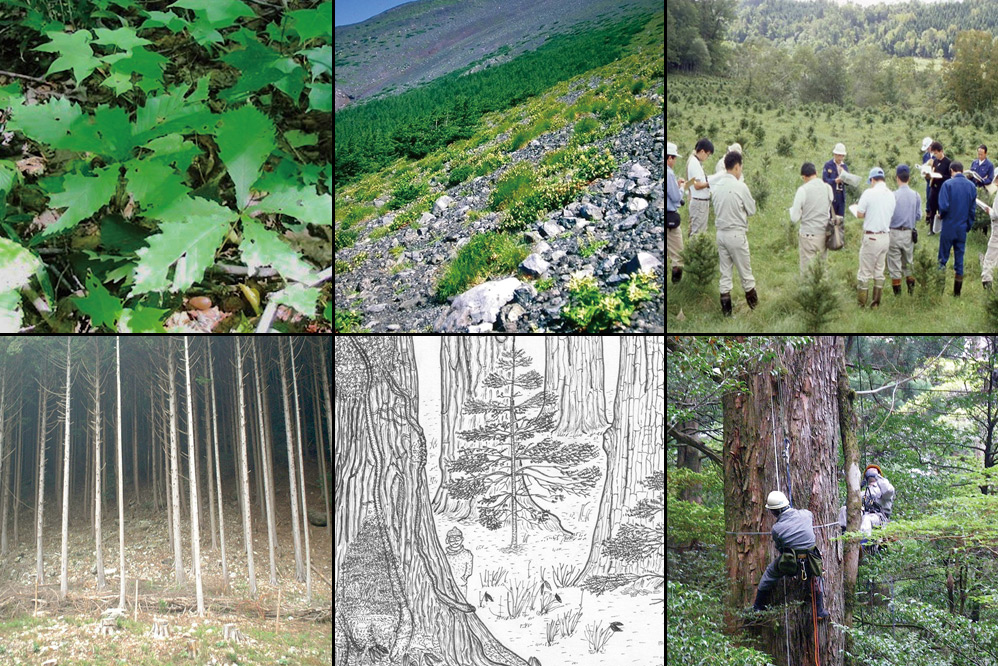

日本が協力するインドネシアでの林木育種(提供:山本福壽氏)

| 講座 | プレ講座 ガイダンス・講義「林木育種、その難しさ」 |

|---|---|

| 講師 | 山本福壽氏(智頭の山人塾 /杣塾 塾長) 塾長からのメッセージ: 造林木の育種(林木育種)とは、よりよい形質を持つ樹木(造林木)を選抜・作出して植栽するための取り組みであり、昭和32~33年に林木育種場が発足してから70年近くの歴史がある。昨今では、花粉を生産しない無花粉スギの開発も行われ、各地で、そのクローンの植栽が進められてきている。今回は林木育種の経緯や状況、問題点などの解説を試み、その難しさについて考える。 |

| 日時 | 2025年7月31日(木) 19:00〜20:30頃(開場18:50〜) |

| 対象 | 高校生以上、どなたでも。 初参加の方もお気軽にどうぞ。専門的な内容を学ぶことが出来ますので、樹木医・造園・土木・自然のしくみに関心のある方、学生の方にもおすすめです。 |

| 受講料 | 無料(無料はプレ講座のみ。本講座(第1〜6回)は有料となります) |

| 申込み | プレ講座は7月30日(水)までに専用フォームからお申込みください。本講座のお申込みはこちらから。 |

| 参加への手引き | Zoomアプリを使用して、パソコン、タブレット、スマートフォンで受講します。初めて参加される方は、Zoomの使用方法、講座の流れ等を「オンライン講座の参加方法」に記載していますので、ご確認をお願いします。 |

| 重要・ご確認ください 申込みメールの送信直後に自動返信メールで、参加に必要な「ミーティングID」「パスコード」をお伝えします。自動返信メールが届かない場合は、お手数ながら、必ず事務局までメール(science @ yamahito-juku.com)でお問合せください。メールの設定によっては、迷惑メールフォルダーにふりわけられている場合もありますので、お問合せの前に、ご確認をお願いします。 |

|

| 備考 |

|

・

森林と樹木のサイエンスシリーズ 第6期

この本講座(全6回)は有料です。

参加には事前のお申し込みが必要です。

| 森林と樹木のサイエンスシリーズ(全6回・有料) 第6期生募集 | ||

|---|---|---|

| 講座 | 第1回 | 2025年8月21日(木) 19:00〜20:30頃(開場18:50〜) |

| 落葉広葉樹の耐陰性を考える | ||

| 講師:小池 孝良氏(北海道大学・農学研究院研究員) | ||

| 第2回 | 2025年9月18日(木) 19:00~20:30頃(開場18:50〜) | |

| 気候変動待ったなし ー富士山の森林は登り続けるー | ||

| 講師:崎尾 均氏(Botanical Academy代表、新潟大学名誉教授) | ||

| 第3回 | 2025年10月16日(木) 19:00~20:30頃(開場18:50〜) | |

| 林業とシカ管理 | ||

| 講師:梶 光一氏(東京農工大学名誉教授・兵庫県森林動物研究センター所長) | ||

| 第4回 | 2025年11月20日(木) 19:00~20:30頃(開場18:50〜) | |

| 「共生」と「共創」を適切に使い分ける | ||

| 講師:田中 和博氏(京都府立大学名誉教授) | ||

| 第5回 | 2026年1月22日(木) 19:00~20:30頃(開場18:50〜) | |

| 自然に倣う広葉樹林業 | ||

| 講師:清和 研二氏(東北大学名誉教授) | ||

| 第6回 | 2026年2月19日(木) 19:30〜21:00頃(開場19:20〜) *この回のみ開催時間が異なりますので、ご注意ください。 |

|

| 世界一高い木と林冠生態系 | ||

| 講師:石井 弘明氏(神戸大学農学研究科教授) | ||

| 定員 | 40名程度 | |

| 対象 | 高校生以上、どなたでも。 初参加の方もお気軽にどうぞ。専門的な内容を学ぶことが出来ますので、樹木医・造園・土木・自然のしくみに関心のある方にもおすすめです。 |

|

| 申込み | ||

| 受講料 |

●全6講座一括申込み

・

・

|

|

| お支払い方法 ゆうちょ銀行振込

・ |

||

| キャンセルについて | 全6回をお申込みの方は、講座第1回目前日(8月20日)までのご連絡でキャンセルを承ります。講座第1回目当日(8月21日)以降のキャンセルは承ることができません。 また、一部の講座のみをお申込みの方は、講座当日のキャンセルは承ることができません。日程をご確認の上、ご検討ください。 返金にかかる振込手数料は、お申込者樣のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。 |

|

| 参加方法 | Zoom(ズーム)アプリを使用して、パソコン、タブレット、スマートフォンで受講します。初めて参加される方は、Zoomの使用方法、講座の流れ等を「オンライン講座の参加方法」に記載していますので、ご確認をお願いします。 | |

| 重要・ご確認ください 申込みメールの送信直後に自動返信メールで、参加に必要な「ミーティングID」「パスコード」と「受講料の支払い方法」をお伝えします。自動返信メールが届かない場合は、お手数ながら、必ず事務局までメール(science @ yamahito-juku.com)でお問合せください。メールの設定によっては、迷惑メールフォルダーにふりわけられている場合もありますので、お問合せの前にご確認をお願いします。 |

||

| 修了証 | 全6回に出席された方には、年度末までに「修了証」をメール、または郵送でお届けします。 | |

| 備考 |

|

|

講座の内容

第1回「落葉広葉樹の耐陰性を考える」

講師:小池 孝良氏(北海道大学・農学研究院研究員)より

「天然更新の成否を考える時に耐陰性が重要になる。その内容は「光不足に耐えて生きる能力」と単純だが、本質的である。窒素沈着が増え大気CO2が上昇する環境では、林冠部の繁茂によって個葉の光合成能力も変わるので特に注目する。」

落葉樹林に更新したミズナラとイタヤカエデの稚樹(提供:小池孝良氏)

.

第2回「気候変動待ったなし ー富士山の森林は登り続けるー」

講師:崎尾 均氏(Botanical Academy代表、新潟大学名誉教授)より

「温暖化が植物や森林にどのような影響を与えているかを、毎年早まる桜の花見や、富士山を登りつつある森林で解説します。特に、半世紀前の卒業研究で調査した富士山五合目の森林限界が目を見張るような変化を遂げている現状を取り上げます。」

富士山の森林限界(提供:崎尾均氏)

.

第3回「林業とシカ管理」

講師:梶 光一氏(東京農工大学名誉教授・兵庫県森林動物研究センター所長)より

「1960年代の拡大造林政策により植林された人工林の半分近くが主伐期を迎えているが、シカの分布拡大と生息数増加が、森林再生の阻害要因となっている。日本の林学の源流であるドイツに倣い、森林管理とシカ管理を統合的に実施する仕組みが必要である。」

盆栽状のカラマツ植林地(1996年6月 北海道音別町)提供:梶光一氏

.

第4回「「共生」と「共創」を適切に使い分ける」

講師:田中 和博氏(京都府立大学名誉教授)より

「地球温暖化による環境への影響が顕在化したことにより、文明のあり方が改めて問われている。天然林施業が自然との「共生」であるとすれば、人工林施業は自然との「共創」であると言える。文明の成果を自然界に持ち込み、有効に持続的に活用していくためには、「共生」と「共創」を適切に使い分ける必要がある。」

*講義資料を、田中先生のご厚意により、ご提供いただきました。下記からご覧いただくことができます。

「「共生」と「共創」を適切に使い分ける」(PDF)

間伐が手遅れのヒノキ林(下層植生が無く、表土も流出)撮影:田中和博氏

.

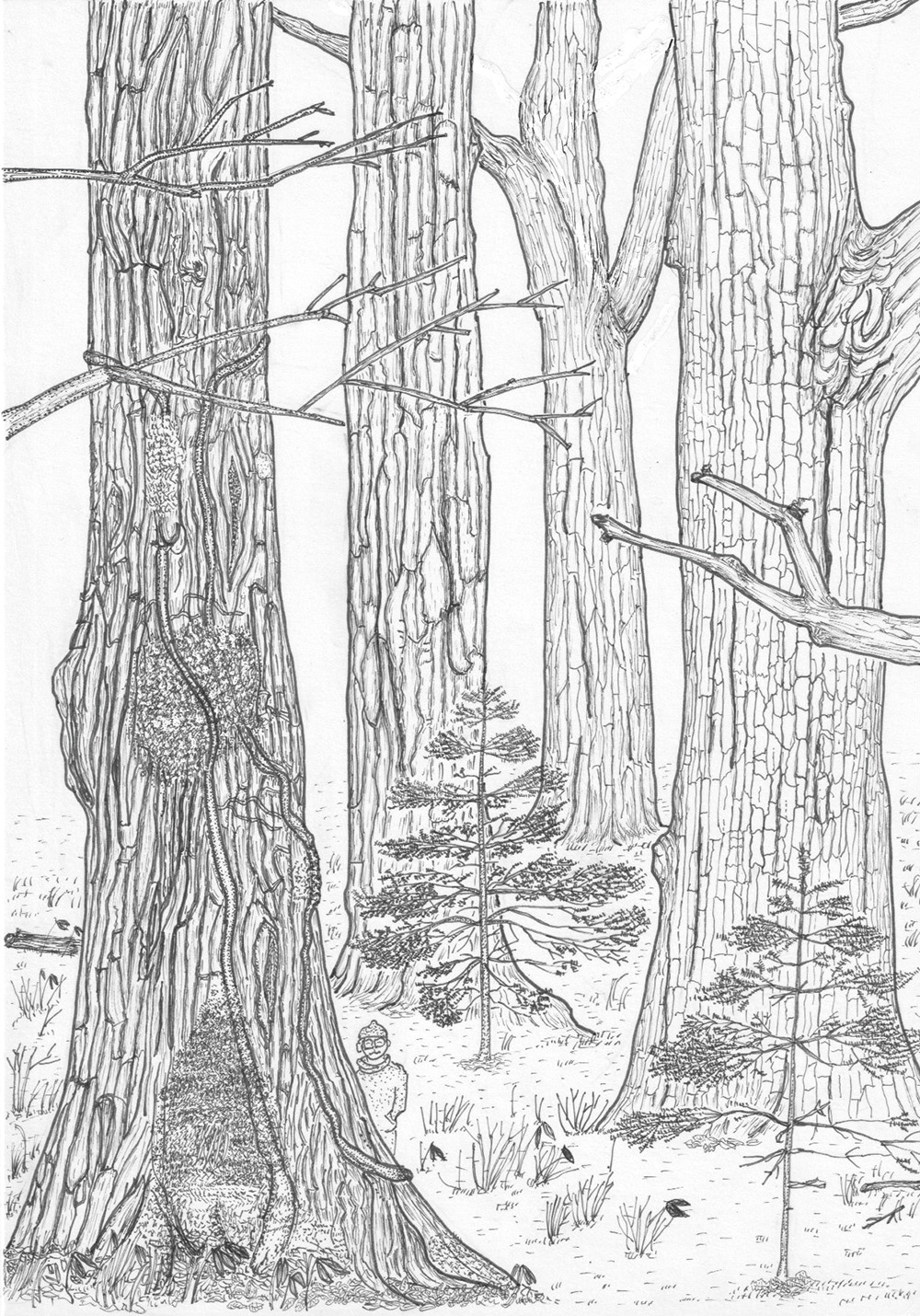

第5回「自然に倣う広葉樹林業」

講師:清和 研二氏(東北大学名誉教授)より

「我々は本当の森を知らない。木々はもっと太くなる。巨木こそ炭素を貯留・吸収し、気候変動を抑える。森はもっと多くの樹種が混じり合い地域固有の種多様性を見せる。その仕組みを探り、それに倣って広葉樹二次林の林業を行なって行く必要がある。本講義では、本来の森である「多種共存の巨木林」を目指す林業について私見を述べる。」

木は太くなる(阿寒の巨木林)画:清和研二氏

.

第6回「世界一高い木と林冠生態系」

講師:石井 弘明氏(神戸大学農学研究科教授)より

「林冠生態学は、タワーやクレーン、高所作業車、ロープクライミングなど様々な手法で森林の林冠部にアクセスし、樹上の生態系や樹木の生理生態を研究する分野である。ここでは、樹高世界一のセコイアメスギのユニークな生理機能と、屋久杉の樹上で毎木調査を行った結果明らかになった着生木本植物の多様性について紹介する。」

屋久杉の巨木に登り、幹の直径を測定する(提供:石井弘明氏)

1件の返信

[…] オンライン講座【森林と樹木のサイエンスシリーズ】(全6回・有料)第6期 […]